2025年06月23日

Vol.175 Fete du Pain パン祭り

ひょっとしたら4年振りになるのだろうか。本当に久しぶりのフェット・ド・パンへの出かけである。パリとイル・ド・フランス・ブーランジェリー協会主催のこのフェット、以前は毎年出かけていた。

場所はシテ島ノートルダム大聖堂前広場、大テントを設営しての開催である。コロナ期間中は開催中止であったので、すっかり忘れていたイベントだ。陽気も少し暖かくなり天気快晴の日で、いそいそと出かけたのは良かったが、5月恒例ともいうべき交通ストに遭遇した。何とも大変なパリ行きとなった。

幸い列車の便は問題なかったが、国鉄労組に同調してパリでのバスが、間引き、途中停止、遅れと混乱になった。さらに道路工事と重なり通常路線を勝手に変更する有様である。乗り換え、歩きを繰り返し、会場に付いたのは午後も2時過ぎとなった。

サン・ミッシェル橋たもとでバスを下車した。大勢の観光客に混じってノートルダム大聖堂へと歩く。修復なった大聖堂に行くのは今回が初めてだ。今までは遠くで眺めるに留めていた。それにしても訪れる人が多い。

あまりにも長い行列で予定していた大聖堂内部の見学は中止にする。聞くところによると、以前通りに完全修復との事、それならば何度も見ているので悔いはない。次の機会を待つことにした。

昨日、新しいローマ教皇が誕生したばかりである。パリ、ノートルダム大聖堂でミサが行われる事は信者以外でも予想できた。キリスト教徒は全世界でおよそ20億人居るそうだ。

ウィキペディアによると世界3大宗教はキリスト教でおよそ20億、以下イスラム16億、仏教4億人の信徒数であるらしい。因みに世界最古の宗教はユダヤ教との事である。

それにしても今日のノートルダム大聖堂参拝者は大変な数である。中にはキリスト教信者以外でパリへの観光客も多くいるだろう。現在パリとイル・ドフランスを訪れる観光客は年間およそ5千万人と言われている。これはもう飽和状態と言われてもおかしくない。

さて、肝心のフェット・ド・パン、こちらも大盛況である。パン愛好者や協会関係者に加え、観光客も多く訪れている。大聖堂広場の一角、大きなテント張りの中にブーランジェリー同様な各種設備が完備され、その周りでイベント協会の会員諸氏が忙しくパン作りをしていた。

テント正面、左側から中央に向けてショーケースが並び、中に世界の国を代表するパンを紹介している。恐らくこれらのパンがその国、地方の主食と思われる。それにしてもいろいろな種類のパンがあるものだ。中にはパリやフランス各地のブーランジェリーで普通に見かけ作られるパン類もある。

少し列記して見ると、フランスはバゲットとクロワッサン、セルビアはコーン・ブレッド、サウジアラビアはピタ、ベルギーはリエージワッフル、メキシコはコンチャ、パン・ド・メトロ、エストニアはカリンジェル、フィリピンはウベチーズパンドセル、スペインはパンカンディアル、ウルグアイはパンマルセル、イギリスはホットクロスブン、ポーランドはパブカ、アルジェリアはマトロー、イタリアはフォカチア、アメリカはべーグル、ロシアはプロディンスキーなどがある。

見た事はあっても知らない名前、初めて見るパンとその名前、見た事はあっても食した事のないパンなど、パンの世界も奥深い。まるで美術館の名作を見るような状態で後ろの人に押されながら見物した。

中で働く人たちもヨーロッパ、アラブ、アフリカ、アジア系といろいろ、パン作りに国境はないなと改めて感じる。若手が多いのはこのお祭りがある意味試練の場、ベテランのパン職人が作るパンを見学したり、指導を受けたりしている。時々焼き上がったパンの試食もあり、祭りの場がさらに盛り上がる。

今年のゲストは中華菓子の職人たちである。パリには何カ所かのアジアタウンがあり、そこにはアジアン・パティスリーもある。私も時々立ち寄って買う事があるが、いろいろな菓子類の中から毎回買うのは胡麻饅頭で、中でも気に入りの店はベルビルの豆腐屋である。

この店は豆腐も旨いが、ここの胡麻饅頭が実に旨く上品で、柔らかい皮と餡のバランスが絶妙である。他の店の物に比べ形も大きく、食べて満足感がある。豆腐屋で作る胡麻饅頭は何とも不思議な組み合わせだが、これぞ中華食文化の本領とでも言えるだろう。

この日展示されたのは主に中華菓子だった。いろいろな種類がある。いずれも西洋菓子とは違うジャンルで、桃の形をした紅糖技桃包、貝の形の貝売包など見た目でわかる名前の菓子、さらに各種饅頭、包子が並び見物客の目を集めていた。

祭り最大の場は即売場だった。会場では多くの職人たちが見物客の前でパンを作る。クロワッサン、パン・オ・ショコラ、ショソン・オ・ポム、パン・オ・レズン、ブリオッシュなどヴィエノワ―ズリーの代表に加え、バゲット、パン・カンパーニュと各種パンが作られ、次々と焼き釜に運ばれていく。焼き上がったパンはそのまま籠の中に入る。

販売コーナーの前には長い行列ができている。組合員のマダムと思える女性達が注文を聞き紙の袋に入れ、レジで支払い後に手渡し。仕事ぶりに無駄がない。これだけ多くの客対応が無駄なく行われるという事はやはり普段の経験からだろう。

クロワッサン3個、ショソン・オ・ポム3個を買ってテントの外に出る。歩きながら焼きたて温もりの残るクロワッサンを頬張る。久しぶりに美味しいクロワッサンをいただいた気分は最高だった。これだけでわざわざ出かけた分を十分に回収できた。できたら来年もまたと思っている。

この日の夕食は13区で中華レストランFLEURS DE MAIにする。40年近く通う店で、ここアジア・タウン数ある中華レストランの内で、味の好みが最も私に合う店である。毎回変わらず注文するのが「エビ入りワンタン麺」と「ピリ辛揚げ豆腐」である。今回は息子も同席したので、この二皿に加え計4品を注文した。量も多く値段もリーズナブルで、どの料理もはずれがない稀有の店である。調理職人もベテランの腕前揃い、という事で地元客が多い。久しぶりの本格中華料理に満足した。余った料理は持ち帰りにしてもらう。

13区に出かけたもうひとつの理由は、昼間見たパン祭りの中華菓子のせいもある。イヴリー通りの中華専門菓子店Nouveau Yv Nghyはこの業界の老舗で、名実ともに13区を代表する店である。中華菓子の種類も多く、味への信頼も厚いと聞く。ここに来て毎回買うのが胡麻饅頭である。中の餡も小豆餡の他に何種類かあり、時にはさつま芋餡などの変わり種にも出会える。何といっても好評なのが中華銘菓のひとつ月餅で良く売れるそうだ。

その近くにあるのが新興のPatisserie de Saisonで、人気急騰で多くのアジア系客を集めている。その他路面店ではないが、高層ビルの地階に並ぶ商店街の中にも大小のアジア菓子店が数多くある13区である。

夕食を終え表の通りに出て、ふと目を向けた先に新しい台湾菓子の店ができている。パリのタピオカ・ミルクティの火付け役と言われる幸福堂XING FU TANGの新しい店のようだ。折を見て一度覗いて見ようと思っている。

2025年05月16日

Vol.174 復活祭のできごと

今年も復活祭がやってきた。カトリック暦では4月20日日曜日がこの日に当たる。毎年この月になると復活祭関連のレポートをお送りしているが、主にショコラに関する報告が多い。復活祭が近づくと、意識がショコラに触れるのはもう長年の性だ。パティスリーやブーランジェリーに行く度にショーウィンドーにショコラを求めてしまう。

フランス人にとって復活祭はわれわれ日本人の想像を超える祭事である。キリスト教徒の多いこの国、国民にとってこの儀式を大切にする事、また守ることはある種の義務ともいえる。復活祭と言えば子供達には待ち遠しいパックのバカンス。雪山最後のスキー、暖かい南仏への家族旅行、または臨海学校と集団での楽しい想いで作りと、春一番の行事であり、今その最中である。

ここモントローでは移動遊園地が開催中である。これもまた毎年恒例の行事である。何処にこれだけの人が居たのだろうかと驚くほどの人出、賑わい振りだ。このお祭りのテーマはSAINT PARFAITとある。

サン・パラフェはキリスト教の殉教者。イスラム教とキリスト教の選択を迫られイエスを信じキリスト教を選んだことで殺害された。その偉業を称えてのタイトルであるらしい。正直いうと、毎年行われるパックのバカンスに行われるお祭りにこの様なタイトルが付く事を知らなかった。このFOIRE(お祭り)今年で184回目を迎えるという。フランス人にとって当たり前の事だろうが、まだまだ知らないことが多い私である。

今年のお祭りの呼びものはBRESILブラジルである。ブラジルと言えばカーニバルのサンバだろう。パックとカーニバルの繋がりも今ひとつ解らないが、とにかく初めての事で出かけてみる。

いろいろなテント販売が並ぶ会場でひときわ巨大なテントがブラジル会場である。その中に舞台が設けられていた。舞台の前にはテーブルが並ぶ。その横にブラジル料理や飲み物を販売するコーナーや厨房が。いよいよランチタイムの始まり、会場に美味しそうなにおいが漂う。

3時になると、食堂のテーブルが片付けられ、まるでディスコのような巨大空間ができた。そこに大音響のブラジル音楽が鳴り響く。しばらく音楽を楽しんだ後、二人の女性があの独特なカーニバル衣装を纏い舞台の袖から登場する。強烈なサンバのリズムに乗り踊りが始まった。

見物客からの手拍子や指笛の合いの手が会場に響く。フランス人は一見大人しく静かに見えるが、実は調子もので乗りがいい人が多い。見物客の中からひとりまた一人と踊り子の真似をしてサンバを踊り始めた。

踊りの後はブラジルの格闘技カポエイラ。逞しい若者男性が二人、サンバのリズムに合わせて技を披露する。踊りの体裁を取っているが実は強烈な格闘技、沖縄空手に通ずるものである。サンバの踊りやカポエイラの披露が続く中会場を後にした。

出演者の方達はブラジル出身のフランス人との事である。ブラジルのテントを出た後はぶらぶらと他のテントを覗き見しながら公園を巡る。最後に移動遊園地に辿り着いた。いろいろな遊戯施設がある。その代表ともいえる射的場や超近代的なスペース遊戯場の前に行列ができている。

先日、あるテレビ局がパリで開催中の移動遊園地ロケを報じていた。その規模の大きさ、ここで働き生活する人たちの様子は私が想像していた以上のものだった。大きな家族集団そのもの。一番感心したのは近代化された人々の暮らしぶりとその明るさである。改めて知らない世界がある事に驚かされた。

【フランシスコ教皇の逝去】

4月26日土曜日は朝からテレビの前に釘付け状態だった。フランシスコ・ローマ教皇の葬儀中継放送を見るためである。恐らく世界最大の葬儀、サンマルコ広場に集まった人たちは中継時で25万人と報じている。翌日のニュースでは凡そ40万人が参列したとある。実数は恐らく二つの数字の中位ではなかろうかと推察される。

日本のニュースでも既報の事と思うので詳しい事は省くが、間違いなく世界最大規模の葬儀であった事は間違いない。パリに移り住むまでキリスト教に付いてはそれ程の関心はなかった。今でもさほど関心があるわけではない。

とは言え、フランスで暮らす中でキリスト教のあらゆる行事を避けることは事は不可能だ。生きてゆくあらゆる事に宗教儀式が関わってくる。例えば昨日のでき事、現在サッカーのヨーロッパ・チャンピオン大会が開催中だ。サッカー行事では一番歴史あるこの大会、ワールド・カップ同様の注目を集める国民的スポーツ行事である。

その準決勝がイギリスで開催された。フランスのパリ・サンジェルマン対イギリスのアースナル戦である。ゲーム開催前にコートの中心で両チームが円陣を組み、凡そ1分の黙祷を捧げ、大観衆も全員起立でこれに応じた。フランシスコ教皇追悼の黙祷である。サッカー試合では時々見られる光景だが、そのほとんどはサッカー関係者を追悼しての儀式、今回の様な事は珍しい。

パリでの住所がノートルダム大聖堂の近くで、ほとんど毎日大聖堂を眺め、鐘の音を聞くという暮らしをしていた。偶には家族連れで大聖堂見物をしたりでその規模の大きさやミサに集まる信者の多さに感心したりした。改めて外国に住んでいると実感したものである。

驚きと言えば、先の教皇ヨハネ・パウロ2世のパリ訪問である。世界中の首脳が一度は訪れるというパリ、当然街頭パレードも行われる。私もできるだけ沿道に立ってパレードを見続けるよう心掛けていた。

そんな中、断トツに観衆を集めたのがヨハネ・パウロ2世であった。これ程にもと思える観衆を集めるその事実にまず驚かされた。フランスに国教はない。カソリックがフランスの国教と思い込んでいた私にはある意味意外の事であった。改めて潜在教徒の多さを気付かされたパウロ2世フランス訪問パリでのパレードであった。

フランシスコ教皇の逝去に伴い新しい教皇の選挙が5月7日から始まるという。このコンクラーベの結果はバチカンにある煙突の煙で発表される。白い煙が出たら新しい教皇の誕生でその後氏名が発表される。

前回のこの儀式もテレビで見た。アジア、アフリカからの教皇誕生は未だない。ひょっとしたらの期待もあるが果たして。3度目のコンクラーベ見物がたとえテレビ放映にしろ経験できたらある意味有り難いと思っている。

フランシスコ教皇が亡くなったのは、パックのミサを済ませた後入院。その翌日と報じている。アルゼンチンの出身、庶民的な教皇であった。

【今年のパック・ショコラ市場は低調】

その一番の原因はショコラに欠かせないカカオ豆の不作にあるらしい。ここ数年カカオが不作である事は業界一番の懸念事項であるという。実際今年の取引は昨年に比べ18%アップだそうだ。この高騰影響はショコラ零細業者を直撃している。

カカオ豆不足の原因は世界的な天候不順に加えカカオ農家の減少にあるという。その生産地はアフリカや中南米だが、生産の大半はショコラ大手メーカーが独占状態にあるらしい。新たな生産地開発が求められているが、カカオ生産に必要な条件地はそれほど多くない。赤道直下の国々が多い。インドネシアはアジアでのカカオ生産代表国だが今注目されている国は東南アジア諸国という。とは言え収穫までにはしばらくの時間がかかりそうだ。

という事でショコラを作らないブーランジェリーなどでは、パックのショコラを販売しない所が増えているようだ。既製のショコラを仕入れて販売しても利益が少ない、さらに残品が出ても返品が効かないという業界システムなど影響もあり、その結果仕入れ量を減らす店が多い。

毎年パックのショコラ行事をしている近所のスーパーマーケットが今年は特別展示を止めた。珍しい事である。毎年買っているわけではないが残念なことである。

一方で家庭用ショコラ制作を行うためのNGOの製菓教室が広がるなど、別の角度からのパック・ショコラが注目されている。学校の課外授業にショコラ作りを導入する所も増えているそうだ。

また、カカオに代わる商品開発に力を入れる企業も出始めていると聞く。すでに試作品もできて市場調査では本物のカカオを使った物に遜色ない味のでき上がりという。できたら一度食べてみたいと思っているところだ。それにしても、諸物価値上がりが市民の懐を直撃しているフランスの昨今である。

2025年04月14日

Vol.173 街が動く

フランスの村、町作りは古くから教会を中心に成された。私の住む街、モントローも同じである。歴史ある教会があり、その脇から街を代表する大通りが作られた。近くに大通りに面したメリー(町役場)が作られ、この教会とメリーを中心に今のモントロー旧市街が広がってきた。

教会裏側にはヨンヌ川が流れ、すぐ近くでセーヌ河と合流する。ヨンヌ川上流にブルゴーニュ商業の中心地オッセーがある。これらの関係でモントローはヨンヌ、セーヌ川交易拠点として栄えた。今では凡そ3万人の市となっており、セーヌ・エ・マルヌ県中心都市群のひとつと言われている。

何の変哲もない地方都市だが、歴史を探るとナポレオンが最後に勝利をした地であり、現在でもナポレオン支持者が多い。またブルゴーニュ候が暗殺をされた場所としても歴史に残る。名物と言えば今は製造されてないがポテリー(陶器)で有名なクレイユ・モントローの資料館が有名である。

3年前、現市長CHERON氏の肝いりで新しい市民会館が完成した。現在の市役所から凡そ1km離れた場所である。モダンな建物で今までにない広い会館、開館後いろいろなイベントが開催され市民の評価も高い。

モントローには各種医療関係を一カ所に集めた巨大施設がある。市民数に似合わない施設と言われるほどの敷地建物群である。その内容について詳しくは解らないが、とにかく広大な敷地であり、施設全体で働く人たちは多い。

新しい市民会館はその施設群の横に作られた。この市民会館の中にクレイユ・モントロー資料館がある。以前は独立した資料美術館があり、陶芸好きな人たちが全国はもとより海外からも訪れた。

この市民会館がある地域に今、街の中心施設が移行している。新しくできたビルの中に市警察、各種保険会社、市民医療機関が入居、さらには郵便局が近く移転するという。その先駆けとなったのが現市長の個人事務所である。

モントローのゴミ処理に付いては以前少しだがレポートで触れた。地方都市としては運営がうまくなされているの評価、市民も概ね納得との声を聞く。この組織を運営しているのが前市長のYves JEGO氏で、現市長とは犬猿の仲だそうだ。市長選にはこの両氏が出場、毎回激しい戦いを繰り返している。2年後には市長選があり、両者の前兆戦がすでに始まっているそうだ。

先月、旧市街にあるカルヴェール広場の一角にモントロー・サンディカという名の事務所が開設された。別に「TOMの家」の表記もある。モントロー各家庭または各所に設置されたゴミ箱にはこのロゴを描いたアニメ・キャラクターが貼ってある。

バス停前、通りと広場に面した角の一等地。元は不動産事務所があった所だ。まだ詳しい事は解らないが、簡単に言えばゴミ処理に関する問題、何でも相談事務所といった感じだろうか。

先日、偶然だが入口のドアが開いている。中を覗くとムッシュが笑顔でどうぞと言ってくれた。せっかくの機会、中を覗くと、応接セットが2カ所、部屋にはコーヒー器などが設えてある。広くて清潔なのにまず驚いた。普段は女性スタッフがひとり居るらしい。

Yves JEGO氏の事務所は市役所前にあり、市民相談所の形態をとっていた。その事務所は現在も継続しているが、一部市民の声では現市長の事務所移転に対抗して新しい事務所を作ったという声もある。

「TOMの家」の様な組合事務所が今までもあったのか解らないが、市民にとっては有難い場、事務所である。パリ暮らしの折は、この様な施設は見なかった。ひょっとしたら私の見過ごしか。それともモントロー特別の施設なのだろうかとも思う。

「TOMの家」事務所の外壁にモントロー市の地図があり、そこには42カ所のTOMの家マークが付いている。実際事務所があるのか、それとも大型ゴミ集荷所の印かも知れない。同様の事務所なら、モントローのゴミ処理は相当の規模である。特に移民を対象に作られた集合団地にマーク(印)が多いのに注目する。折を見て一カ所でも見てみたいと思っているところだ。

朝市の立つ広場の近くにゴミ捨て場がある事は、以前のレポートで書いた記憶がある。燃えるゴミ、ガラス瓶、プラスチック製品など、それぞれに分かれて箱がある。近所の住民は曜日、時間に関係なくこの場を利用する。

わが家でもたまに利用するが、主にガラス瓶を捨てる時にここに設置された専用箱に捨てている。不思議なのは箱の中がどの様な仕組みになっているのか、ガラスが割れる音が全然しない。もし可能なら一度このゴミ箱の中の仕組みを見てみたいと思っている。他の場所にも瓶類専用のゴミ箱があるが、こちらに捨てる時は割れる音が必ず聞こえる。

ガラス類と言えば、電球、蛍光灯など専用ゴミ箱がスーパー・カルフールの店内にある。気を付けて見ていると、利用する人が結構多い。

最近、ビニール袋やプラスチック袋を使用する業者が減った。特に食品関係の店にこの傾向がある。便利であっただけに買う側は不便に。多くのスーパーでビニールなどの袋が無くなり、今はほとんど紙袋である。

一方、朝市で良く見かける光景だが、ビニール、プラスチック袋持参で買物をする客が増えている。しかも新品の物でなく、何度も使用したと思われる袋が多い。

中でも卵を買う人たちのほとんどが卵専用のパッケージ持参である事。ばら売りの多い朝市の卵売り場では特にこの方法が目につく。しかも6個、12個単位の買い物で無く、自分の必要な数だけ買うという利口な買い物方法だ。

買いもの客に「袋が必要か」と聞く店が増えたのもここ数年の傾向である。気にして見ていると薬局での買い物、店のマニュアルでもあるかの様に必ず聞いている。ブーランジェリーやパティスリーでも同様の対応をする店が増えた。

同様に最近ほとんどのスーパーでレジの担当者が「紙は必要ですか」と聞くようになった。紙とは受領のレシートの事である。要らないと答える人が多いが、頼まれ買いの人、または大量購入の人は「要る」と答えている。

要は無駄を省くという会社の方針だそうだが、スーパー以外での企業でも賛同するところが増えている。そういえば私も要らないと答える側のひとり。長い行列のできたレジでひと手間省くだけと思っているが、買った商品の数、単価も見ないようでは到底お金持ちには成れないな、と反省しながらも「紙は要りません」と断っているのが現状だ。

2025年03月05日

Vol.172 発想の転換

パリ市の都市改修が進んでいる。改修と改善、改造の厳密な違いは理解していないが、都市改造で有名なのは19世紀パリで行われたオスマンによる大規模な都市改造が有名である。

この都市改造により現在のパリができ上がった。その間17年を要したと言われる。改造前のパリは生活環境、都市衛生が極めて悪かった。道路は細く狭く、建物の間隔も狭く日当たりも極めて悪く、今でいうスラムの様な状態であったという。詳しく知りたい方はGoogleでご検索を。パリ改造時が分かりやすく説明してある。

オスマンの大改造ででき上がった現在のパリ。世界で一番美しい都市と呼ばれ、毎日大勢の観光客が訪れている。2023年にも訪れた観光客数は世界で一番であった。

その美しい都市でオスマン以来と言われる大改装が行われている。変えようがないと言われるパリの改造とは。その中心に居るのがパリ市長のアンヌ・イダルゴさんである。

10年前、パリは車の渋滞で市民生活に重大な影響を来していた。市民の足でもあるバスは遅れ、予定通りの行動ができずの状態が続く。タクシーも同様だった。渋滞で排気ガスがあふれ、市民の健康にまでその影響が出ていると言われていた。

既にでき上がっていたパリの建築群や交通網を立て直すことは不可能である。成すすべもない状態のパリに大改革を唱え実現したのがイダルゴ市長である。

その方法はパリから自動車を減らすという事。一見妄想ともいえる構想だが、彼女はこれを実行する。まず道路にバス、タクシーの専用道路を設置する。この無謀ともいえる専用道路の設置で、バスとタクシーがスムーズに走るようになる。一方普通の乗用車などはさらに渋滞が増していく。不満も噴出する一方となる。

そんな状態でもイダルゴ市長は断乎として改革を進めていく。リボリ通りはパリの主幹道路のひとつ、マレ地区からコンコルド広場まで凡そ3kmと長く広い道路である。ホテル・ド・ビル、ルーブル美術館、チュルリー公園を左に見ながら、観光客にも人気の通り、右側にはお土産屋、雑貨屋、カフェなどが並ぶ。

余談、モンブランで有名な老舗店アンジェリーナがあるのもこのリボリ通り、毎日行列ができている。わが家では何故かここのモンブランがイヴの夜のデザートとなっている。モントローに移り住んでからも息子がパリまで出かけて買ってくる。今では1年を締めくくる貴重なスイーツ、癖になる独特な栗の風味だ。

このリボリ通りを普通乗車乗り入れ禁止にして、自転車専用道にした結果、今観光客の自転車天国となっている。バスとタクシー、業務用車は運行できる。この事で空気汚染を減少させた。その一方で自動車専用道は大幅に狭くなった。

イダルゴ市長はさらに規制を強化し続けている。パリ1区、2区、3区、4区、西はコンコルド広場まで、北はモンマルトル大通りまでなどなど、120の歩行者天国と緑化プロジェクトを完了させるという。

緑化プロジェクトと言えば、小公園充実もそのひとつである。観光客には余り知られていないが、パリの各区には市民憩いのための小さな公園がある。時にプラス、スクエアまたはジャルダンと呼ばれることもあるが、要は小さな公園、庭園などである。

私が良く利用するのは、サンジェルマン界隈ならサンジェルマン教会横の小公園。中央にアポリネールの頭像、その周りにベンチがある。サンジェルマンそぞろ歩きに疲れた時、ここのベンチに座り暫しの時を過ごす。

同様にサンジェルマン大通りとサンペール通りが交差する角にあるスクエア。ウクライナ教会の庭園と呼ぶ人もいる小さな広場も。時に陽だまりに、時に木陰のベンチに座り転寝をするに格好の場である。

私はキリスト教徒ではないが、教会にはよく行く方だと思っている。中のベンチに座り、そう、ただ座るだけで何となく癒されるのだ。不謹慎だが、夏の猛暑日に涼しい教会内でほんの少しだけ時間を過ごすだけで疲れが取れる。あの静寂が何とも言えず好きなのだ。

オペラ界隈に出かけた折は、サンタン通りを少し横に入ったスクエア・ルーボアがお気に入りの場、世話になる小さな公園である。サンタン通りと言えば日本人街とも言われたほどパリの日本人が多く出入りする地域にある通り。最近では日本人街というよりアジア・タウンと呼ばれるようになった。

日本食レストランを始め韓国、中華レストランが建ち並び、アジア食を求めてフランス人若者が多く集まる場として有名となった。行列のできる店も多く昼夜熱気に包まれるカルチェである。

ひと昔前はこの界隈のレストランを利用してランチを食べた。そのランチタイムが今はほとんどなくなった。理由はいろいろある。まず行列に並ぶのが億劫になった事、さらに手の震えで箸やフォークがうまく使えないという個人的な理由。

という事でお昼にお腹が空いたらおにぎりを良く買う。そのおにぎりを持ってスクエア・ルーボアに行き、ベンチに掛けていただく。人の目を気にしないで頬張るおにぎりの味は格別、パリならではのランチタイムだ。

お昼時のこの公園はさながらピクニックの様相で、多くの若者で空きベンチ探しに苦労するほど。歩いて数分の距離に数多くのアジアン・レストランがあり、ほとんどの店でテイクアウトができる。店それぞれが弁当も備えており、今この界隈の若いサラリーマン・ウーマンに大受けしている。

この公園に行くとパリ市の環境対策が良くわかる。小さな公園だが憩いの場としての配慮が実に見事になされている。四角形の広場周りには高い樹木が並び緑の壁を作っている。冬場枯れた木々も春先には新芽を吹いて日を追う毎に緑色を濃くしていく。

広場中央にあるのがルーボアの噴水、その噴水を囲むように芝生が広がる。芝生の外側は歩道に、歩道に沿って木製のベンチが並ぶ。ここはその昔、ルーボア侯爵館の庭園であったそうだ。

公園は鉄網の柵で囲まれ入口が2カ所ある。柵にボードが貼ってある。犬の入園禁止、禁煙などなど。入口右手に鳥かご、いや、リス用の手作り巣か。左手を少し歩くと子供用の遊技場がある。中に可愛いスポーツクライミングのボードがあった。

その近くのベンチで若い男が仮眠中、気持ち良さそうだ。空いたベンチがあるので腰を落とす。その前を子供連れの家族が楽しそうに通り過ぎていく。昼時には弁当持参の人で賑わうが、今は憩いの時間帯なのだろう。実に長閑だ。

それにしてもこの公園に設置されたゴミ箱の多い事に感心。仕分けして処理する様ゴミ箱を色別け、説明がなされている。フランス語が読めなくとも何となく理解できるのだろう、皆さん選別してごみを捨てていた。今このような小公園が増えているパリの街だ。

2025年02月19日

Vol.171 1月

新しい年が明け、ブーランジェリーの棚にガレット・デ・ロワが並ぶ。新年=ガレット・デ・ロワのフランス製菓業界。新味はないが、これはもうひとつの宗教儀式、お国柄行事のひとつと皆さん受け入れている。

わが家でも新年早々に2個のガレット・デ・ロワを買って食後のデザートとしていただいた。いずれも中の餡はアーモンドである。私の住むモントローは人口3万人足らずの小さな市であることは以前報告した記憶がある。という事もありパティスリーという名の店がない。

パティスリー(ケーキ)専門の店がないという事で、ケーキ類はブーランジェリーで賄っている。ただ、ブーランジェリー店の看板にはパティスリーと併記した店がほとんどだ。一方パリなどの大都会では、パティスリーと看板を挙げた店があり、これらの店ではケーキ類が主流に売られている。

作り手によってはブーランジェリーのパティスリーと一線を画する人もいると聞く。パティシエが作りパティスリーの方が上との意識らしい。パティスリー、ブーランジェリー、ケーキなどなど表記が複雑だが、ケーキ屋パン屋、と単純にご理解頂けると分かりやすい。

先日久しぶりにパリに出かけ、パティスリーを覗き見した。どの店もガレット・デ・ロワが店頭を飾っている。ショコラ専門の店でも同様、見事なガレット・デ・ロワのオンパレードだ。

どの店の商品も洒落ている。さすがはパリだと見惚れて感心した。その分値段も立派だ。中に詰めた餡の種類も多い。主流はアーモンド餡だが、例えばピスタッチ餡の物にはガレットの表面にピスタチオの実を飾るなど、ひと目でわかるように工夫されている。ショコラ餡やそら豆などを使った物もありとバリエーションも豊富だ。

最近、パリ右岸のパティスリーを紹介する機会が増えている。という事もあり、今回はパリ左岸、サンジェルマン界隈のパティスリーを歩いてみた。できたらパッケージを主体にと思い店を覗く。

客がガレット・デ・ロワを買うと、紙製の袋に入れて手渡してくれる。中にはビニール袋もありだが、今は紙製袋が多い。以前はピザを入れる紙箱のようなものが多く使われていたが、いつの間にか紙袋が主流になった。

昨年もそうだったがここモントローではほとんどの店が紙の袋を使用している。パリのどの店でも紙やプラスチック、ビニールの袋を使用していた。箱に入れ、さらに袋に入れるという二重手間を省いている。

中には例外もあり、大手スーパーのカルフォールのガレット・デ・ロワは透明なプラスチックのパッケージの中に入れてある。今年も1個買ったが、大量生産のせいか味落ちしている。何となく損をした感じであった。当たり前だがお菓子にも鮮度は大切だ。

1月5日公現祭が終わった今でも、全てのパティスリー、ショコラティエ、ブーランジェリーでギャレット・デ・ロワを売っている。フランスでこのガレットが新年のお菓子、縁起菓子と言われる証である。

毎年行われるパリ、イル・ド・フランスのガレット・デ・ロワのコンクールで日本人パティシエが3位に選ばれたそうだ。静かにだが、日本でもブームの兆しが訪れているとも聞く。流行り廃りの激しい日本人の趣向にうまく填ることを期待しているところだ。

ガレット・デ・ロワに付き物のフェーブが今年は3度も私の取り分の中に入っている。良い年になりそうな予感、これを縁に精一杯頑張ろうと思っている。

2月20日、今年最後のガレット・デ・ロワをカリフールで買った。セール期間でもあり値段凡そ25%引きになっている。中の餡は今年初めてのへーゼルナッツ(ハシバミの実)を使ったユニークな物、初めていただいたガレット・デ・ロアの餡だが、それなりに美味しかった。フェーブはライオン・キングに登場する動物だった。

さて、肝心のパッケージ。パリやイル・ド・フランスには多くのパティスリー、ブーランジェリーがあるが、それぞれの店が独自のデザイン・パッケージを使っている訳ではない。多くは既成のパッケージを使用している。

パッケージ・デザイン会社があり、そこの営業員がサンプルを持参して店を回り営業するというケースが多い。という事で同じデザインのパッケージを使用している店は多い。その場合店側は近くの他店と競合することを避けるそうだ。

とは言え、モントローの一般的なブーランジェリーでは箱の形、デザインはできるだけオリジナルに見える物を選ぶ傾向にあるという。特別に店独自のデザインをパッケージ会社に注文することはほとんどないそうだ。

一方バケットやクロワッサンを入れる紙袋などはあまり気にせず、他店と同じデザインを選ぶ傾向にある。イラスト入りの紙袋が多いが、パリの雰囲気を持つ、例えばエッフェル塔、凱旋門などのイラストが好まれるそうだ。パリという街そのものが商品価値があるという事だろう。

例外として、大手食品スーパー、グランフレと併設するブーランジェリーは同じモントローにあるブーランジェリーと一線を画して独自のデザイン・パッケージを使用している。

グランフレは全国展開をしている食品専門の大型店でテレビでのコマーシャルも盛んにしている。その脇で店を展開するのがブーランジェリー・マリー・ブラッシェル。菓子パン類の種類の多さ、味の良さで独自の存在を確立している。

一方、パリの店ではオリジナルティーのあるパッケージを使用している所が多い。大小、商品別に数多く使用するパッケージの中には既成の物で他店と競合する物もあるが、その店のメインとなるケーキ類には、店独自のオリジナル・パッケージを注文するという。

そんな中で存在感を示すのは、老舗や高級品を扱う店だろう。代表的な例で言えばショコラの老舗ドゥボーブ・エ・ガレやマカロンで有名なラデュレ。これらの店のパッケージは独自のデザインで、コレクター間でも不変の存在と言われている。

ドゥボーブ・エ・ガレ今シーズンのパッケージは白を基調に、相変わらずの高級感を漂わせている。この店の特色はパッケージの品格を高めるために布製のリボンを良く利用するが、今シーズンもビーロードをうまく生かしている。

パリの本店は6区と7区の境サン・ペール通り。偶に覗くのがブース(証券取引所)前広場に面した店、ヴィヴィエンヌ通りにあるこぢんまりした店である。スタッフ数は少ないがとにかく親切丁寧、満足できるサービスをしてくれる。

客は証券取引所で働く人が多く贈答用、お土産にも使われるという。結構な値段だが聞いて納得、うまく場所選びをしたものだと感心した。

出かける時、他の人気店もと思っていたが、相変わらずの交通機関の対応の悪さで思うように動けない。この日も95番のバスが遅れっぱなし。バス停の表示に11分で到着と表示されるも到着10分前にいきなり到着15分後の表示に。15分待つうちに95番は運行停止の文字が流れる。今、パリは常にこの有り様で予定が立てられない状態である。

2025年02月05日

Vol.170 最大の祭り行事

せめてこの時だけは雑事を忘れて楽しみたい。多くの国民が待ち望む日が近づいている。クリスマスと言えば、「世界最大のお祝い行事と言われている」と言っても過言ではないだろう。ここ、フランスのどのテレビ局も今 一斉にクリスマスプレゼントをCFで紹介している。中でも香水(パルファン)、ショコラの宣伝は最高潮に達している。各メーカーの力量が試されるCFの話題性、面白さ、華やぎに女性軍の視線が泳ぐ。今年は男性客用にも力を入れている。子供向けには玩具、ゲームパソコンとあおる煽る。それでもどの家庭でも予算は少ないそうだ。

国内外に数多くの問題を抱え、悶え続けた2024年のフランスである。マクロン大統領の支持率は減少、いかにかまとめて発足した新政権もわずか3ヶ月の短命に終わった。そんな状況で新しい首相選びも今難航している。

過去にはなかった極左と極右政党が足並みを揃えて中道政党を引きずり下ろすとはフランス国民すら思わなかった、とメディアが伝えている。ここに来て、フランスに限らずヨーロッパ各国が政治の安定から遠ざかろうとしている。

ノートルダム大聖堂の修復お披露目が12月7日行われた。この式典には外国首脳も多く出席した。マクロン大統領の挨拶も厳か、この式典に値するような内容だった。大統領にとって今年唯一の慶事と言えるだろう。

この後、一般参観も始まるという。しばらくは混雑が続きそうだ。観覧料を取られるので気軽に見学はできないが、それでも折を見て、一度見たいという気持ちはある。テレビで見たセレモニーは見事だった。特に最初に映し出された黄金色のノートルダム大聖堂は今まで見た中でも際立って美しかった。

新装大聖堂を見ようと、来年は凡そ1500万人?の人が訪れるという。修復に掛かった費用は全世界からの寄付で賄うそうだ。そんな中個人または関連企業からの寄付で際立つのはLVMHである。

パリは12月に入りクリスマス行事一色の観となっている。通りのイルミネーションは夜空に輝き、街に華やぎを添えている。数多く訪れた世界中からのツーリストもこのお祭りに酔いしれている。

恒例のシャンゼリゼ大通りのイルミネーション点灯式も無事終わった。この点灯式を境にパリは一気にクリスマス商戦が始まる。1年で最大の稼ぎ時ともいえる。どの店でもショーウインドーにモミの木やクリスマス関連の飾りで道行く人々の目を奪う。

そんなパリを見たいと思い、出かけてみた。取り合えずギャラリー・ラ・ファイエットのクリスマス飾りからだ。変わり映えしない報告になるが、パリのクリスマスと言えばまずはここからである。通りに面したショーウインドーは子供たちの楽園。パリ市内の各デパートで行われるこの楽しい行事は長い歴史を持つ。通りは見物客であふれ、通行もままならない。聞こえてくるのは子供たちの歓声、お祭り気分を盛り上げる。

ギャラリー・ラ・ファイエット本館ドームの名物クリスマスツリー。今年はファッション・デザイナーのケヴィン・ジェルマニエが担当したという。パリ・オリンピック閉会式の衣装デザインを担当した若手のデザイナーだ。

毎年、豪華絢爛なツリーで話題を呼ぶが、ケヴィン氏のツリーはロマンティックでファンタジー。女性受けするデザインである。こういうデザインも良いな、とフロアから見上げた。1Fツリーが見える正面の位置は、おしゃれなツリーをスマートフォンに何とか収めようとする人で立錐の余地もない。

ギャラリー・ラ・ファイエットは今年で開館130年を迎えるという。パリのデパートで一番古いのは確かボン・マルシェ。そんな中で人気の高いのは間違いなくこのキャラリー・ラファイエットである。来店する観光客の数でもダントツと言われている。クリスマス前の買物客で大賑わい、さすがは老舗の貫禄と言えようか。人混みに揉まれながら久しぶりに年末前のお祭り気分を味わった。

12月7日と8日、モントローでもクリスマス市が開催された。この市、毎年市の中心地にあるプラス・デュ・ブレで行われていたが、今年はこの広場のすぐ近くにある市民会館サル・ルスティクに移しての開催である。

館内に凡そ40のブースが設けられ、モントロー在住のアーティスト、クリエイター、アトリエ経営者、さらに加えて近郊からの出店者が、それぞれ自慢の作品を展示販売。パリなどのクリスマス市とは比べようもないが、年末の貴重な市民の催事となった。

週末開催でもあり、大勢の家族連れが次々と会場に訪れている。時を同じく近くの公園には特設リンクができて、アイススケートを楽しむ人々が集まっていた。クリスマス市はお年寄りや家族連れ、一方のアイスリンクは若者たちと客層が分かれた感じである。

モントローの名産と言えば、食関連ではフロマージュのモントロー・ブレが挙げられる。フランスを代表するフロマージュ・3大ブレのひとつである。そのブレの出展もあった。

12月12日の木曜日朝、パリに出かけようと準備をする。予定通り出発できるかネットで列車ダイヤルを検索した。何と17時45分の列車のみ運行すると案内がある。理由ははっきりしないが、セキュリティの為とある。翌13日も運航中止であるらしい。

これが文明国のでき事か、いや、文明国ゆえの有様かと怒りと諦めが交差するが、結局はパリ行きを中止した。この日は冷え込み日中でも3℃、夜は氷点下の寒さである。家に籠るしかないかと諦めるが、何となく気持ちは高揚のままで、近所のブーランジェリを回って見ることにした。

モントローのブーランジェリはアラブ系のパトロンが多い。イスラム教信者にとってクリスマス行事は関係ないと思われそうだが、どの店もそれなりのクリスマス・デコレーションを施している。

正直いうと飾られた品々は去年のクリスマスでも見た様なものだ。とは言え、飾る位置やちょっとした工夫で今年らしさが出ている。この発想がパンやケーキ作りにも生かされているのだろう。基本のレシピからアイディア、技術を駆使していろいろなケーキ、パンを作りあげる。アルティザン恐るべしだ。

12月15日 日曜日パリに出かけた。早速オペラ通りを歩く。道行く人の大半が観光客に見える。歳末のパリ、オペラ界隈は間違いなくこんな状態だ。ピラミッドから21番のバスでオペラ座界隈へ向かう。いつも利用するのは27番か95番のバスだ。オペラ座正面を通って右に曲がった所がバス停オペラである。ここで下車してオスマン通りへと歩くとギャラリー・ラ・ファイエット食品館に出る。

ピラミッドから始めての21番は、オペラ座を左に見ながら直進。目の前にギャラリー・ラ・ファイエットの本館が見える位置で下車する。観光客の群れに交じりオスマン通りを歩くと、ラ・ファイエット本館のショーウインドのある位置に出る。

先日もすごい混雑であったが、今日は日曜日である。通りをまっすぐ歩けない程の人の波、子供を肩にしてショーウインドー見物を楽しむ人たち、その足元にも子供達が背伸びをしながら群れている。という事で、歩道を外れて車道脇を歩いて食品館に向かう。

想像はしていたが食品館は大混雑だった。人人人、アジア、アラブ、ヨーロッパ系観光客、あらゆる人種の集合体で館内は熱気の塊だ。ここでも人の流れに乗って、あっち見、こちらを眺めながら背中を押されて前へと進む。

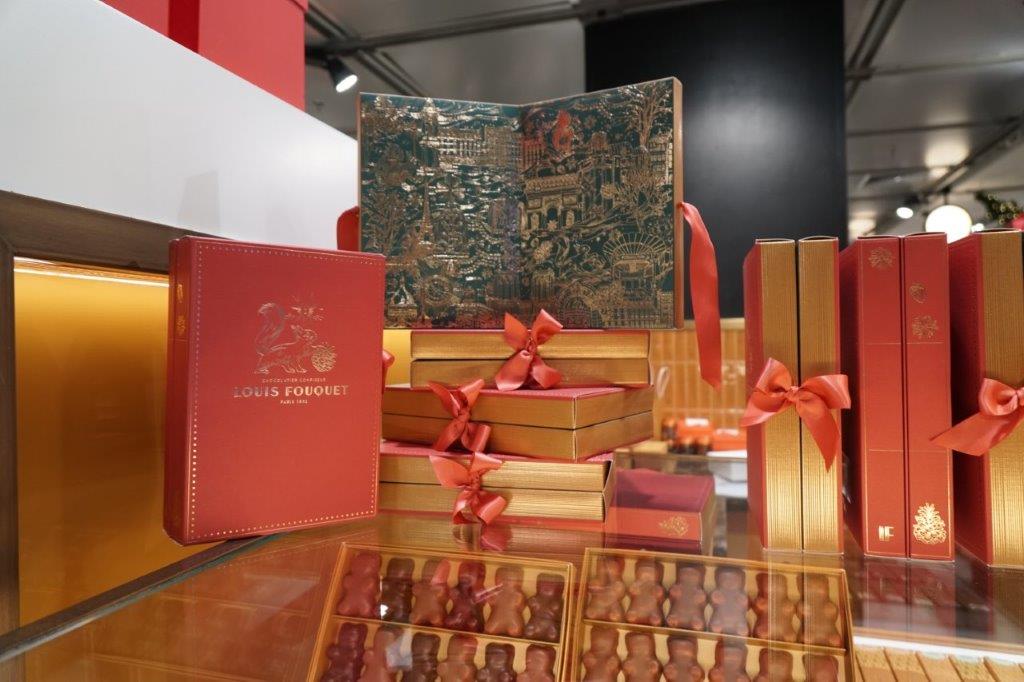

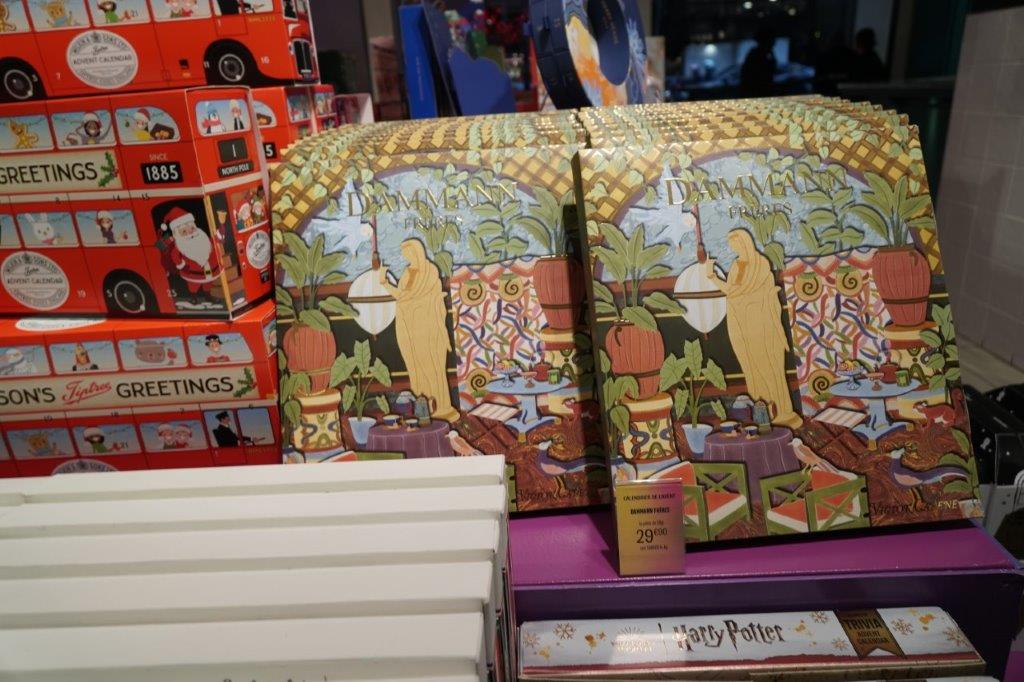

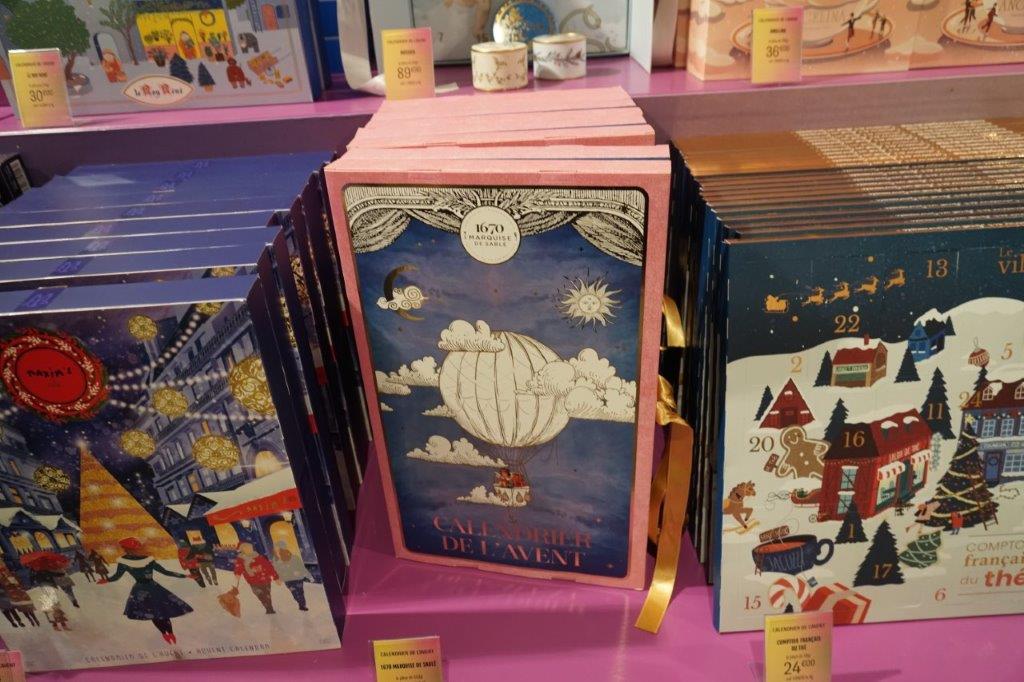

前回訪れた時はまだ少し余裕があったような。そんな感じを覚えながら、ちょっとした隙間を見つけて立ち止まる。ここにはフランスを代表するショコラトリー、パティスリーが出店しており、観光客にとって欠かせないお目当ての場所である。

そんな状態の中で、何とかクリスマス関連のスイーツ商品を写真に収める。買い物客の方には申し訳ない、と思いながらできるだけ前に出てシャッターを押す。ふと、回りを見るとスマートフォンを構えた人が大勢いて何となく安堵した。

人に酔ったのか疲れが募る。今日はここまでと、食品館を後にサンラザール駅に向かおうと思いながら、気が付くと足は再びオペラ通りに向かっている。これは運の良さとでも言えようか、偶然、本当に偶然だが新しいショコラティエ店の前に出る。

Elias Laderachエリアス・レーデラッハ、正直聞いたことのないショコラテールである。吸い込まれるように店内に入る。店内は客で賑わい、スタッフの対応も親切だ。勧められるままに試食したショコラもまことに美味であった。今やショコラ通りと呼ばれるようになったオペラ通りに、また1軒話題の店が登場した。この店に付いては何時かレポートしたいと思っている。

いつもなら行きつけのカフェで小休止するこの界隈だが、生憎日曜日。知っているカフェはいずれも休み。オペラ通りに面したファストフードの店やスターバックスなどのコーヒー・チェン店は観光客で満席の賑わい。という事でバス停の椅子に座り暫し休む。

サンタクロースはなぜ赤い服を着て赤い帽子をかぶるのか。子供の時の疑問だった。宗教絵画に決まった色が使われると知ったのは、初めてルーブル美術館を訪れた時である。クリスマスカラーと呼ばれる色があるのを知ったのは何時頃であったか思い出せない。

12月になると赤、緑、白、金、銀のカラーがどの店のショーウインドーにも氾濫する。クリスマスカラーはある、の証である。その代表が包装紙であり、パッケージ、さらに包みを彩るリボンである。と、私は思っている。

赤はキリストの血を表し、緑は永遠の命、神の愛の象徴、白は罪や汚れのない証、金銀は光の象徴として使われると何かの本で読んだ。定かでない記憶だがなる程な、と感心したものだ。

知人で古い布を集めている方がいて、そのコレクションを見せて貰ったことがある。その時の話。いろいろな布を見てきたが宗教、特にキリスト教儀式に使われた物が一番上質で布の値段も高いという事だった。集めるのに苦労するとも。

先のノートルダム大聖堂の儀式で見た大僧正が着用した新しい衣装はファッション・デザイナー、カステル・バジャック氏の手によって作られた物だそうだ。

イヴの大聖堂ミサには何回か出かけたことがある。毎回、祈るというより見物といった感じであった。不思議なものでいつの間にか厳かな時間を過ごしているような感覚になる。明日はいよいよ聖夜、多くの人たちが新たな大聖堂に集まる事だろう。

今年もホワイト・クリスマスは見られそうにないパリの街。ここモントローは霧の聖夜となりそうだ。

2024年12月23日

Vol.169 パッケージ・デザインは復古調に

毎年の事だが、11月のパリは何か中途半端、今ひとつ街に活気が感じられない。各所でサロンを始めいろいろなイベントなどが開催されるのだが・・・。何故か盛り上がりに欠ける。10月末から11月3日までサロン・デュ・ショコラが開催されたが、今回、私は見物しなかった。

見ないでいうのもなんだが、行かない理由のひとつは、サロン自体のマンネリ化にある。この期間、フランスはトゥサンのバカンス中である。という事で観客動員は今年も多かったと主催者側は発表している。

11月1日、フランスではラ・トゥサン(LaToussaint)の祝日となる。日本語では諸聖人の日(万聖節)と呼ばれるカトリックのお祝い日。この日を祝しておよそ2週間のバカンスとなる。学校も休みとなり、家族連れでバカンスを取る家が多い。また、この間に墓参りをする習わしがある。

日本でいうお盆みたいなものだろうか。墓には鉢植えの花を捧げる。花は菊が多い。という事で街の花屋の軒先に菊の鉢が並び、これを買い求める客で賑わう。

一方で日本でいう修学旅行の様な旅行団体、小中高の学生がパリの街に増える。地方からの学生団体がほとんどで、初めてのパリ見学を体験する子供も多いという。名所、美術館巡りや、各種イベント会場での課外授業が多い。

そんなパリに出かけたのが11月5日の事だ。オペラ通りはツーリスト通りと化していた。中でも中国人のグループが多い。円安で苦労しているのは日本人だが、元とユーロの関係はどうなんだろう。と要らぬ心配をしながら元気あふれる団体を眺める。

トゥサンのバカンスを利用したと思える家族連れの旅行者も多い。さらに学生の研修旅行、特にオペラ座周りはいつもの数倍の数だ。館内見学の入口には長蛇の列が、別の列は中国からの観光客、先導ガイドが持つ小旗は中国、台湾、香港とそれぞれ異なる。

いつものようにラ・ファイエット食品館に入ってみる。途中本館を眺めると道の真ん中に大きなモミの木ツリーが飾ってある。周りの並木にも電飾が。そうか、そんな季節なんだと改めて周りを見てみる。

食品館は相変わらず賑やか、混雑状態である。客の8割は間違いなく観光客、その大半がお土産用のクリスマス商品買いが目的のようだ。店側もこれらの対応に特別コーナーを作りクリスマス用商品を集め、うまく集客している。

そんな中で特に人気を集めていたのがブック型のパッケージだ。懐かしい童話や今人気のアニメ・キャラクターを物語風にうまく編集、豪華本を作り上げている。本の中にはショコラ・タブレットやキャンディーなどが詰まっている。お土産には的を得た商品、そのアイデアに感心した。

パッケージ・デザインの主流は懐古調のイラストが多く目につく。子供目線を意識するより贈る側の感性に訴えるといった感じだろうか。ここら辺はやはり大人文化を自他ともに認める伝統と心意気をうまく掴んでいる。さすがだ。

今はこれらのクリスマス特選ブースも限定的だが、パリ市民が大勢集まる12月本番ともなると、さらにアイデアが加わり、新商品の登場も予測される。

それにしても中国人観光客は元気だ。爆買いとは言えないだろうが、手にした買い物袋の数は他の客を圧倒する。エルメス、シャネル、ディオールの袋に、あの独特のギャラリー・ラ・ファイエットのロゴ入り袋が同ランクに見えるのだろう。

食品館にはイートインもある。おしゃれな客はこのコーナーでランチを楽しむ。シャンパンを飲みながら生ハム・サンドを選ぶ客が多いそうだ。周りの目を気にしないで短いランチ・タイムを優雅に楽しむ女性達、これもフランス流のひとつだろう。

当然と言えば当然だが、中華コーナーのイートインは中国人観光客の独占コーナーとなっていた。この前を通る度、一度食べてみようと思いながらその機会がない。来年はと思っているところだ。

残念ながらこの食品館には日本食を出すコーナーがない。立ち食いの寿司コーナーでもあればと思うのだが、未だ出現しない。真に残念なことだと思うが、ここはフランスと諦めている。

入口から続く特選コーナーを巡り、エスカレータに乗って地下1階に降りる。エスカレータ横はこの館名所のひとつ特設果物コーナーがある。以前のレポートでも紹介したが、世界中から集めた珍しい果物を陳列した人気コーナーだ。その他旬の野菜や果物が並ぶ。

11月という事もあり、このコーナーの約半分のスペースがクリスマス商品のコーナーになっていた。早くもイタリアのクリスマス銘菓パンドーロやパネトーネが登場している。カステラ好きの私にとって、このイタリア銘菓は何んとも有り難く待ち遠しいケーキである。カステラほどの繊細さには欠けるが、あの独特の風味はクリスマス銘菓代表のひとつにランク付けされて良いと思っている。

このコーナーの奥は大手製菓メーカーの商品を集めたスイーツコ―ナ。各メーカーの代表商品が棚に並ぶ。そんな中でもクッキーやビスケットが人気の様で各メーカーが競っている。モン・サン・ミッシェルのメール・プーラルやジャムで有名なボンヌママンなどが注目の場所に並んでいた。

これらの商品は他のスーパーでも買えるが、ここでは特別ランクの扱いがなされている。因みにボンヌママンは私好みのメーカーで、プリンが欲しくなると近くのスーパーに出かけて買う事にしている。

このスイーツ・コーナーをひと通り巡ってエスカレーターに乗り、有名パティスリーが並ぶコーナーを再見。食品館を後にした。ふと気付いたのは、シェ・ムニエル・スタンドの縮少である。

シェ・ムニエルに付いては以前のレポートで紹介した。この食品館の顔になるのではと思えるほどのブランド力、売り場も広げる一方の勢いであった。そのコーナーが理由は解らないが、販売員二人だけという小さい規模になっている。12月になると再び登場するのか不明だが、それにしてもこのまま消えたら実に残念なことである。

先日、モントロー・ワイン祭りが開催された。パリなどで開催されるワイン祭りには比べようもないが、それなりに賑わった。入場料2ユーロを払うと手首に紙製のバンドをつけてくれる。会場に一歩踏み込むとあの芳醇なワインの香りが鼻腔を擽る。出展スタンドの前には試飲を楽しむ人たちが集まっていた。

ボジョレー、ロワールのワイナリが多く出店、そんな中にアルザスのワイナリーもある。以外と思われるかも知れないが、白ワインを好むフラン人は多い。様子を見ていると白ワインが結構売れていた。

会場前方の舞台ではロワール地方の舞踊グループが民族衣装を纏って舞踊を披露中。踊り手は男女ともにお年寄りが多い。中に、今では見なくなった木彫りの靴を履いた男性もいる。冬場は滑っただろうな思いながら、カタコトと音を立てて踊る素朴な老人たちの舞台をしばらく見物した。木製の靴と言えばオランダのクロンプが有名だが、その昔、この地方では当たり前のように木靴が履かれていた。と、司会のお姉さんが解説している。

今回、この祭りに出展していたのがショコラのコントワール・デュ・カカオである。以前からパリ郊外に工房があるとは聞いていたが、まさかモントローに近い田舎町とは思いもしなかった。

自然派ショコラとしてショコラ好きの人に熱愛され続けるブランドである。パッケージもユニークで、木製の箱や紙本来の素朴な良さを生かしたサスティナブル志向の材料を用いている。

クリスマス用にオーダーをする人が多く集まり、試食を楽しんでいた。このショコラ、日本でも売っているという。最近、日本の輸入業者がフランス各地のショコラ・ファクトリーを巡り、取引をしているという話も聞く。カカオ豆が世界的に不作の昨今、ショコラ業界もいろいろと変化、工夫をしているようだ。

2024年12月09日

Vol.168 塵選別

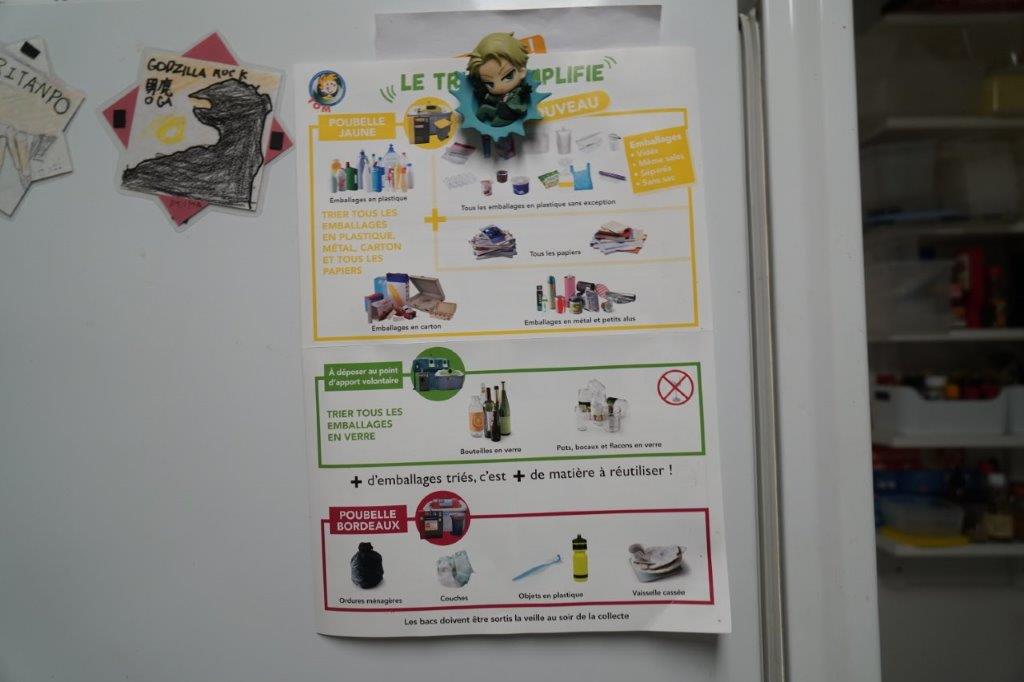

今月のレポートは、いつものスイーツ関連から少し目線を変えて、私の住むモントローのゴミ選別について報告。わが家のキッチンにある冷蔵庫の側面に、ある張り紙がある。ゴミの選別、提出曜日を記した写真入りA4サイズの紙だ。

キッチンに続く小さな中庭には3台のゴミ箱がある。中の黄色の蓋付きはプラスチックや紙箱、段ボールなどのゴミ入れ、そこに火曜日夜まで保管する。一方料理済の生ゴミなど燃えるゴミは小さなプラスチック袋に入れ生ゴミ専用赤茶色蓋の箱に捨てる。箱の下に車輪がついていて、黄色蓋のゴミ箱は毎週火曜日夜に家の入口近くの歩道に出す。

ゴミを入れるプラスチックの袋はスーパーなどで買う。容量、袋の長さも大小様々だ。袋には結びひもが付いている。

水曜日の早朝大体5時頃、清掃車が来て黄色い蓋つき箱のゴミを収集してくれる。この黄色ゴミ箱に生ゴミを入れると箱をそのまま据え置きされることがある。という事で選別には結構気を遣う。

一方生ゴミなど燃えるゴミの収集日は月、水、金曜日。家に備え付きのゴミ箱にプラスチック袋に入れ紐で結び放棄。この袋に入れる前に小さなプラスチック袋に入れてまとめておく。スーパーなどで買い物の際に使う再生可能なプラスチック袋である。

わが家の前の歩道は近隣児童の通学路でもあり、児童を送迎する父兄が同行、中には乳母車を押す人もいて、ゴミ箱を放置すると通行の邪魔になる。

という事で朝の8時頃にはほとんどの家が路上から中庭またはゴミ箱置き場に収めている。歩道の広い場所にはゴミ箱をそのまま放置する家もある。中には据え置かれたゴミ箱の蓋に放置しないよう張り紙が張られる事もある。

ゴミ箱処理の外にも組織のスタッフが週に何日か市内各所に設けられたゴミ捨て器の管理、道路や広場のポイ捨て煙草やゴミ処理を行って、市内の美化に貢献、結果モントローは美しい街との評価もある。

モントローのゴミ処理運営はSIRMOTOMというユニオン組織が運営している。モントローを中心に近隣自治体をも含み、その規模は大きい。この組織のトップはMr Yves Jego、元モントロー市長である。現市長Mr Jams CHERONとは犬猿の仲と言われている。その理由は元市長の部下であったジェームスさんがイヴさんの対抗として市長選に参戦。当選した経緯があるそうだ。先の市長選でも二人が争った。結果は現市長ジェームスさんが勝利した。今でもそのしこりが残っている。

という事でSIRMOTOMはYvesさんの牙城、何としてもゴミ処理をうまく運営して次の選挙に備えているという人もいる。市民の側にとってはうまく運営されれば良い事だ、と受け入れる人が多いそうだ。

早朝専用車で集められたゴミは、郊外近くにある焼却設備を備えた工場に運ばれ処理される。ここでは大型ゴミ処理も行われる。大型ゴミは個人で持ち込まれる場合もあるし、決められた日に処理申請をして運んでもらうこともできる。わが家では車で運んで処理をお願いすることが多い。

フランスの一般的な家屋建物は道路沿いに連なっていて、日本でいうアパート形式になっている所が多い。ひとつの建物に何所帯かが住んでいる。という事で個々のアパートの広さはそれぞれである。アパートにより出すゴミの分量も様々。一般的には建物一棟に管理人(コンシェルジュ)が居てゴミの処理、建物内外の掃除、郵便物の処理などをしている。

幸いわが家は建物一棟(その分小さい)をわが家だけが住んでいるのでゴミの排出量も少ない。もちろんコンシェルジュも居ない。一般家庭のゴミ処理は上記したような形で行はれている。では家庭ゴミ以外はどの様に処理されるか、市内を歩いてみた。

わが家の近くに市民広場がある。近隣住民憩いの場であり、時には市民のイベントにも使用される。先月にはリンゴまつりが開催され多くの市民が集まった。広場には何カ所かのゴミ箱が設置されている。集まった人たちがいらなくなった紙屑、ビーニール袋やタバコの吸い殻を捨てる容器だ。正確には箱というより木製の筒みたいなもので、その筒の中にビニール袋があり、ゴミが溜まると清掃人が袋を収集する。

この広場の近くに特設ゴミ処理場があり、5基の処理箱が備えてある。燃えるゴミ、生ゴミ、空き瓶などガラス専門の箱が並ぶ。赤、黄、緑の蓋、色違いで識別が簡単、箱にはそれぞれに投棄可能な絵柄が描かれてある。

広場周りにはレストラン、カフェなどの店が多いので、日々大量のゴミが出る。そのゴミは通常一般家庭の物と同じように早朝処理をされるが、それ以外に日々出るゴミは店のスタッフがプラスチック袋に入れ、この場に持参投棄している。

その他にも犬の糞を処理する専用のゴミ箱を設置する場所もある。この箱を設置したことで、路上の糞が少なくなった。見た目も衛生面でも大成功と言われている。

久しぶりにパリに行く。日本大使館への用があっての出かけであった。当日モントローの朝は小雨模様、たいした降りにはならないだろうと思いながらも傘は用意した。昼時のパリはどんよりの曇り空、時々雨が降る。

大使館午後の開館は14時30分である。用を済ませ大使館を出た頃から雨の勢いが少し激しくなる。メトロを利用してピラミッド駅を出ると大雨となっている。オペラ通りの各商店天幕の下には雨宿りをする人が並んでいた。

行きつけのカフェに飛び込み窓際の席を確保する。ここでもテラス席は雨宿りをする人がまるで電線に並ぶ燕のように横一列に並んでいる。いつものようにエスプレソを飲みながら雨の止みを待つが、まるでスコールの様な雨は止みそうもない。

ぼんやり外を眺めていると目の前に清掃車が止まった。車の後ろに二人の清掃員が乗っている。止まった車から飛び降りると道端に並ぶゴミ箱を手早く運んで、車の後ろに乗せる。まるで手品のようにゴミ箱は自動的に持ち上げられクルっと回転、中のゴミが車内に捨てられる。処理の終わったゴミ箱を元の位置には運ぶのも二人のスタッフの仕事である。

ずぶ濡れで作業を続けるふたり。作業用のユニフォームを着ているが用をなさないような激しい雨。注意して見るとスタッフの一人は、まだ若いヨーロッパ系の女性だった。その事にまず驚かされる。

70、80年代、パリの清掃員はほとんどアフリカ系の人たちだった。90年代、東ヨーロッパ系の出稼ぎ組が増えて来る。アフリカ系の人たち専用であったこの職場に東ヨーロッパ系の人たちが混じるようになる。そして今大勢のヨーロッパ系フランス人が当たり前のように、この職場に従事している。モントローでも同じような状態、時代はいつも変わっていく。

2024年10月21日

Vol.167 秋立つ

パリ・オリンピックも無事終わり、今はパラリンピックに市民が沸き立っている。どの会場も満員大賑わいの観だ。これ程市民の共感を得るとは思わなかった。

正直、パラリンピックについては余り関心なかった。東京大会の時、ニュースでこの競技を見たぐらいでどんな競技があるのかさえ知らなかった。今思えば恥ずかしいの一言である。

今回のパリ大会でも、大会入場券がよく売れているとのニュースを見聞きして、コンコルド広場で行われた開会式をテレビで見た次第である。関心の薄さは相変わらずの状態であった。気の毒な方達がいる、そのくらいの認識で画面を見続けた。

入場者の登場を見ている内にパラリンピックの意義を何となく意識する。開会式はある種の感動を覚えさせてくれた。翌日から始まる各種競技をできるだけ多く見ようと思うようになる。

それ以降はできるだけの時間を割いて、テレビと向かい合っている。オリンピックの延長戦であると思っていた各種競技が、どれほど多くの人たちの支えによって成り立っている事を知ったのは私にとって何よりの賜物である。大変な努力、工夫、忍耐、賛同などなど思いもよらない事によって運営されていることを初めて知る。

今、パラリンピックを見る視線の違いを意識しながら各種競技を見続けている。改めて思う事は五体満足であると思い込んでいるわが身の奢り傲慢さである。

国を挙げての二つのイベントもいよいよ終わり、周りに秋の空気が漂う。場所によっては並木の葉が色づき、落ち葉が舞う日もある。記録によると2001年来の9月の寒さが到来するとある。

振り返ればパラリンピックが過熱する中、長い夏のバカンスが終わり、街に正常が戻り始めていた。朝、窓を開けると通学途中の子供たちの会話や笑い声が聞こえてくる。下校時の広場に面したブーランジェリーには長い行列ができている。

おやつを求める子供たちの列だ。ショーソン・オ・ポムやパン・オゥ・ショコラといったヴィエノワズリー類、クロワッサンを買う子供が多い。昔からよく見かける光景だ。店のスタッフの話によると、最近人気があるのはグミとの事。駄菓子にも流行り廃りがあるらしい。

オリンピックやパラリンピックでテレビを見る機会が増えた事は前にも触れた。バカンス中のテレビCMで気づいたことだが、お菓子、中でもビスケットやガレットなどの多さである。実際、バカンス期になるとスーパーなどでもこの類の商品がよく売れるそうだ。

そんなこともあり、8月某日パリ6区にあるマルシェ・サンジェルマンに出かけてみた。いろんな店が入店しているマルシェだが、このマルシェの特色は建物の中にあること。以前ここにはイギリスの有名スーパー・マックス&スペンサーも入店していた。

何年か前、マックス&スペンサーは撤退、しばらく空き店舗になっていたが新たにEPICがオープンした。モノプリ系列の食品スーパーである。大型スーパーより品揃えが高級化したと言われ、今人気の店となっている。

元々、この界隈の住民は富裕層が多い。パリでも家賃が高いことでも知られる地域でもある。そんな中にできた小型(中型かな)スーパーEPIC、普通の大型スーパーに比べ客層も良く、品揃えも高級志向、それなりの物が揃っている。

マビヨン通りに面した入口を中にいると目の前に店の各種商品を選んだ棚があり、それらの商品が綺麗に並べてある。右側は果物、野菜コーナー。ここのディスプレイが見事である。揃えた果物も厳選された高級感のある物、有名デパート並みの品揃えである。このコーナーを見るだけでもEPICの企業姿勢がわかる。

さらに中へと足を運ぶとお菓子類の棚、大型スーパー店に比べると商品数は少ないが、いかにも選んで揃えましたといったものが多い。バイヤーの選択眼の良さが各商品に反映されている。

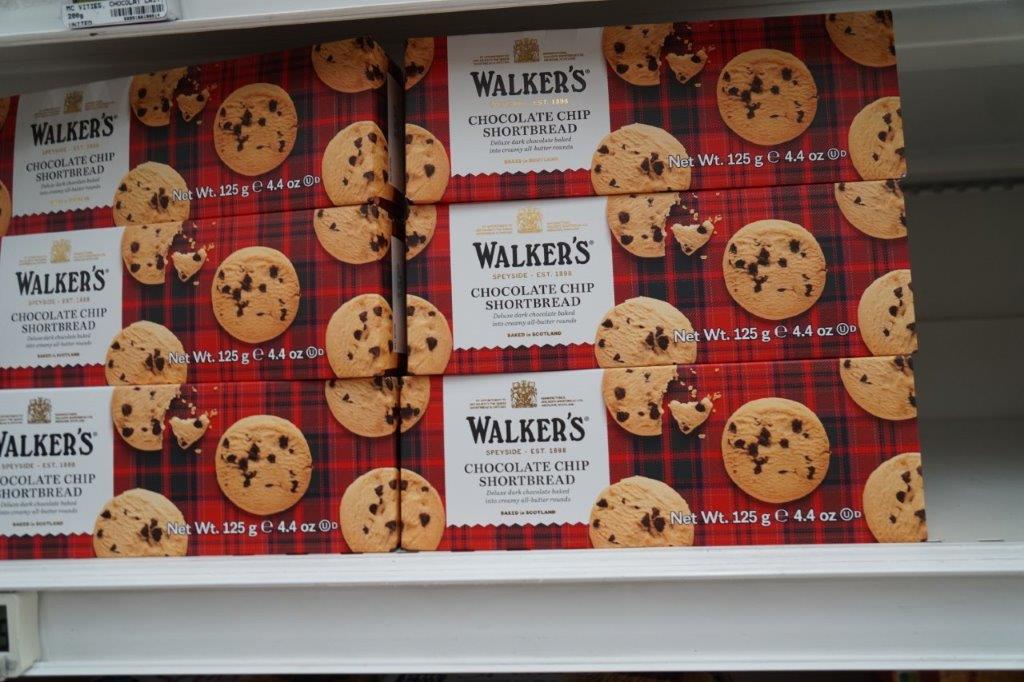

ビスケット、クッキーなどが並ぶ棚の前に立ってみた。フランスの各種メーカーの中に珍しくイギリスやベルギー製の物もある。伝統的なある意味クラシックなデザインが多いのはやはりこれらのお国柄か。見方によっては大人好みのデザインとでも言えよう。

そう言えばここがマックス&スペンサーであった時、同じ棚にはたくさんのイギリス・クッキー、ビスケットなどが並べてあった。店内にはイギリス人の観光客やパリ在住イギリス人の家族連れを多く見かけたことを思い出す。

サンジェルマンにはモノプリ大型店もあり、そこに行けばEPICより数多くの商品を選ぶ事ができる。そんな中からセレクトされた商品を集めたのがここEPIC店。客層も当然違って見える。同一商品値段の比較は残念ながら今回はできなかった。

日を改めて久しぶりにモントロー郊外にある大型スーパー、レクレールに行ってみる。前回訪れた時は、確かクリスマス期。正面の飾りが豪華だった。今回は夏のバカンス期でもあり、来客もいつもより少なく感じた。それでもさすがに郊外型の大型スーパー、大変な賑わいぶりである。

今回訪れた理由は、製菓コーナーの様子見。体調を少し壊しているので、大型店内を隈なく歩く事は控えようと思っていた。バカンスも終わりに近いせいか、店内各所で棚卸の準備がなされている。働いているスタッフは学生アルバイトの人が多く感じる。

どの棚にどの商品を並べたら良いか。その都度このコーナーの責任者と思える中年の女性に指示を仰いでいる。いつもなら担当のスタッフが要領よく並べていくのだが、アルバイトの学生ではそうもいかない様だ。

買い物カートにもたれ乍らしばらく様子を見る事に。バカンス中で特にお菓子コーナーは子供連れの客が多い。商品を選ぶのは子供たち、お気に入りと思えるビスケットやクッキーを探しては、棚から取り母親の了解を得てカートに入れる。

ガレット、ビスケットと言えば、フランスではノルマンディーやブルターニュが主流。そんな中にプロヴァンスや北フランス、リールのガレットもある。リール近辺はその昔、フランドル銘菓として栄えたゴーフルなどで有名な伝統菓子の産地だ。

なる程、このコーナーでは物の選択を子供たちが決めているのだと、新たな発見をした。久しく忘れていたことだ。パッケージ・デザインが子供向けに作られているのも新たな発見である。今まではそんな事は気にしないで商品を見ていた。

添付の写真はEPICとLeclere(レクレール)のガレット、ビスケットなどの棚に並ぶ各種メーカの物である。尚、ケーキ、パンなどプラスチック容器に入っている物はレクレールの商品である。

2024年09月30日

Vol.166 バカンス真っ最中

パリや大都市はオリンピック熱に浮かれ、地方は静かな夏のバカンス。今のフランスはこんな状態である。私が住むモントローも同じような状態、真に静かだ。ただ、例外もある。夏のバカンス入りと同時に始まる各種公共事業の工事開始、例えば道路の舗装、電気、水道工事などがそれだ。

場所によっては朝の8時から工事が始まる。工事には騒音がつきもので、これが結構うるさい。せっかくのバカンス、ゆっくり朝寝をしてと思っても、そうはさせてくれない。これだけが理由ではないが、多くの人はバカンス地へと出かける。

近所のブーランジェリーも7月30日からバカンスに入った。扉に張った紙に「8月一杯休みます」とある。ここはチュニジア系のパトロンが経営する店、今年も故郷チュニジアで夏休みを過ごすのであろう。毎年の例だ。

わが家ではこの店でクロワッサンを買う。理由はひとつ、パン作りに、特にクロワッサンに使うバターが私の好みによく合うからだ。毎朝作られるクロワッサンだが、わが家では2、3個まとめ買いをする。

その中の1個を朝食に、オーブン・トーストの上に乗せ、温めていただく。この温めた時のクロワッサン風味、特に香が私の好みに合うのだ。という事でこの夏もしばらくは他の店のクロワッサンとお付き合いを余儀なくされる。

東京でサラリーマン経験のある身には、30日近い休みが取れるは実に羨ましいと思ったものだ。昨年もそうだったが、バカンス中は仕事から完全に離れて、ひたすら休みを楽しむという。長い伝統と文化がそうさせるのであろう。日本人とはやはり異なる。

パリとその近郊で働く日本人パティシエやキュイジニエの方達と食事を一緒したことがある。日本とフランスの仕事上の違い、が話題となった。私の知らない世界である。一番の違いは夏のバカンスで店が夏休みをとること。今は慣れ、当然の事と思うようになったが、初めての年は本当に驚き、戸惑ったそうだ。

凡そひと月の休暇でも給料が保証される。さらには日仏共通である早朝出勤のパターンを熟して、あとは夕方に焼くパンの準備、夕方パンを焼いてその一日が終わる。仕事後は仲間と行きつけの店で一杯。これが一般ブーランジェリー、パティスリー若い職人通常の働き方であるらしい。

パン作りの間にスイーツ作りも熟すが、日本との違いは作るパンやケーキの種類が少ないことだそうだ。当然作る数も少ない。できるだけ余分な物は作らないというのがフランス流であるらしい。

実はこの違い、私も以前から気になっていた。フランス人経営のブーランジェリーやパティスリーではパンやパン菓子、お菓子の種類が少ない。偶に日本に帰ってデパートなどの地下売り場を、もちろんパン、ケーキ売り場はできるだけ覗いているが、その種類の多さにまず驚く。

近くのブーランジェリーのスタッフと偶に立ち話をする。若い職人の中には日本に行ってみたいという者もいる。ほとんどが北アフリカにルーツを持つ若者たちだ。日本に行ったらぜひブーランジェリーやパティスリーを見たいともいう。間違いなくその様子に驚くことと思うが、その事については語らないようにしている。理由はひとつ、自分の目で見る事が一番。そう思っているからだ。

バカンス中でもあり、たいした情報もないが、最近のパリやモントロー界隈のブーランジェリー、パティスリーのパッケージに関する資料を写真に撮ってみたので紹介したい。今から少なくとも10年前までは多くの店が買い物客に対して、ビニール袋を使っていた。

世界的な環境保護運動を契機にビニール袋廃止の傾向が広がる。その影響で改めて再生可能な紙袋やポリ袋が見直され、どの食品業界でもこれらの袋を使用するようになる。ドイツではいち早く布袋を使用する人々が現れ話題となった。

ここフランスのブーランジェリーやパティスリーでもこの流れに同調、今ではほとんどの店で紙袋やポリ袋がパッケージの主役となっている。最近、トートバッグ、布袋を作って売る店も増えてきた。

例えば、クロワッサンやパン・オ・ショコラなどヴィエノワズリー類を買うと必ず紙袋に入れてくれるし、バケットならそれ専用の紙袋を備えた店が多い。その昔、バケットを買うと薄紙でくるっと巻いて手渡してくれた。客はその紙の部分を手に持ち帰ったものである。

パティスリー用のボワット(箱)にはどの店も神経を使っている。有名店になる程この傾向は強く、デザインや紙質も高級感を感じさせる。同じ有名店でも老舗と言われる店は、高級なイメージを出しながら、店独自の伝統的なデザインを固持する傾向が強い。その代表が1863年創業、マカロンで有名なラデュレのパッケージと言われる。

私の住むモントローはパティスリーと名乗る店がない。欲しくなったらブーランジェリーでガトー(ケーキ、パティスリーと表記する店もある)を買う。販売されるガトーは伝統的なものが多く、新しいスタイルのお菓子、その店のオリジナル商品に出会う機会は少ない。

そんな中で市民が美味しさの色分けをしているのは、店の看板に書かれたpan artisanの文字。その意味は熟練した技術の持ち主が作ったパンやガトーである。

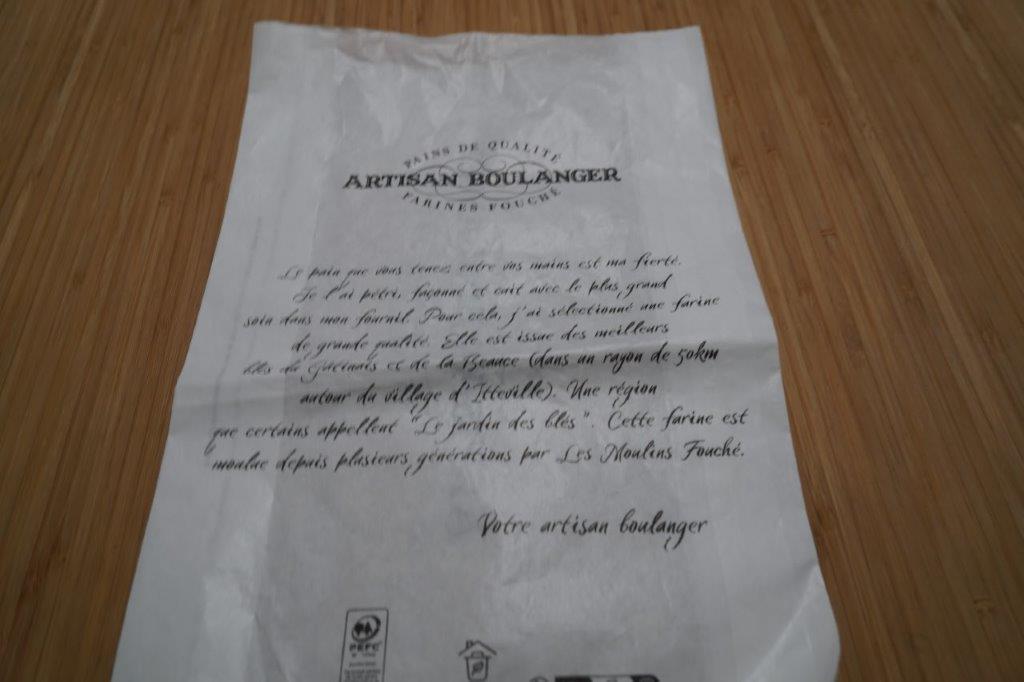

こんな文字看板のある店の商品は、何となく美味しく感じるから不思議だ。こう感じて買いに行く客が多いのもこれまた不思議である。さらにpan artisanまたはartisan boulangerと名乗る店では紙袋などに店のロゴを表記しているところが多い。

パッケージ類も店のオリジナルな物を使う。仕入れ価格は高くなるが、それなりに店の評価を高めているようだ。いわゆる、既製品と呼ばれる物を使用する店も多い。という事で市内の多くの店で同じデザインの物が使われ、時にはモントロー以外のブーランジェリーでも同じパッケージを見かける。中には白箱、白紙を使う店もある。

フランス人はartisanと呼ばれる称号を高く評価する。「職人」と呼ばれる人たちへのある種の敬意、それはフランス文化を高める要素ともなる。それはそれで良いことだと常々思っている。

凡そ17日続いたパリ・オリンピックがようやく終わった。お陰様でテレビでだがほとんどの競技を見る事ができた。いろんな意見があると思うが、私個人としては大成功であったと思っている。

テレビ演出のうまさもあり、パリという街の美しさも再確認できた。改めて歴史の重み、大人の街パリ、フランス人の美意識の強さを今思っている。テレビを見た多くの人が、パリに行ってみたいと思っているのではなかろうか。そんな意味でも今回のオリンピックは成功と言えるだろう。

オリンピックの期間中一度だけパリに出かけた。街の様子を知りたかった事とギャラリー・ラファイエット食品館の様子を見てみたかった。正直いうとcovid-19ワクチン接種を受けてから体調を崩し、その日も朝から体がだるかった。

いやだなと思いながら食品館に入り大勢の観光客に交じってお菓子コーナーを歩くが体中が強張り、脂汗がにじむ。しばらく休む場所を探すがイートイン・コーナーも満席。仕方なく外に出てバス停のベンチに座り込んだ。

一昨年、パリに出かけて熱中症に罹った事があるが、その時と同じような状態である。その日の目的も果たせないままに夕方の列車に乗り帰宅、情けない一日を終える。

わずかな時間のパリであったが、歩いたオペラ界隈はオリンピック関係者と世界中から集まったサポーター、まるで人種競技の渦に巻き込まれた感じである。行きつけのカフェも客のほとんどは観光客。だが、思ったより静かなパリの街であった。

8月24日から9月8日までの12日間はパリ・パラリンピックが開催される。おそらくパリ市内の交通機関も通常通りには機能しないだろう。落ち着いたパリに戻るのは10月からか、改めてパリに出かけるのもこの頃になりそうだ。